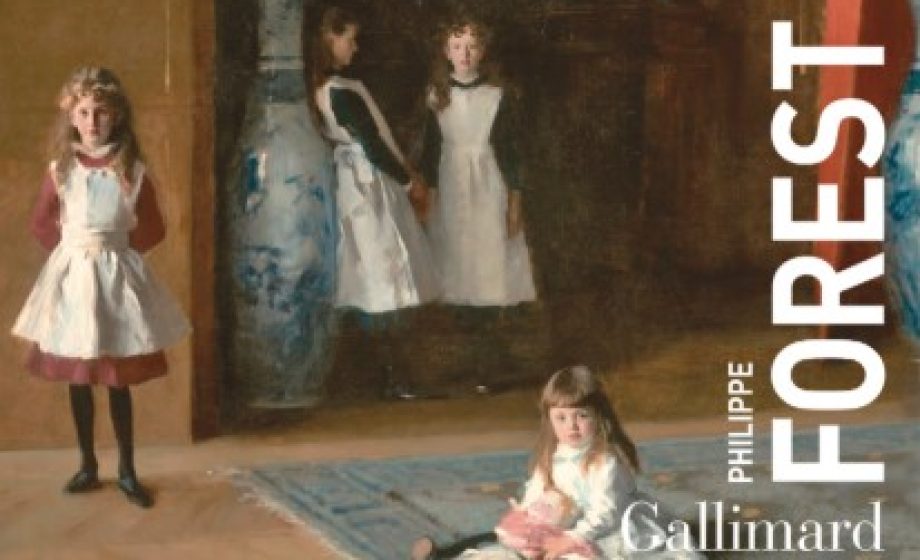

Les éditions Gallimard, quelques mois avant l’exposition Sargent, les années parisiennes au musée d’Orsay (du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026), viennent de publier le dernier livre de Philippe Forest, en ornant le bandeau de couverture d’une toile de ce peintre. L’auteur, à la source d’un nombre impressionnant d’ouvrages traduits en plusieurs langues, est un romancier et un essayiste confirmé. Entremêlant ces deux genres, il nous livre, dans Et personne ne sait, à la fois un roman et une réflexion sur l’art qu’il soit littéraire, pictural, cinématographique ou musical.

Le fil de l’histoire, issue d’un livre de quelqu’un d’autre et reprise par un film en 1949, est simple. Un peintre de paysage sans grand succès, après la rencontre inattendue d’une petite fille à Central Park un soir de Noël, décide d’en faire le portrait. Ce travail qui s’étend sur plusieurs années débouche sur un tableau sublime qui ouvre les portes du succès à l’artiste qui n’en a que faire.

Pour rendre compte de l’intrigue, l’auteur convoque des livres, des films, des morceaux de musique, mais surtout des peintures. C’est à travers la visite du Metropolitan Museum of Art de New York que Forest sélectionne une série de tableaux de la fin XIXe et du début du XXe siècle. Il s’agit de scènes de genre, plutôt familial, avec enfants, parfois des portraits de ces derniers, et des paysages maritimes. Toutes ces toiles ont construit l’art américain au temps où Paris était encore l’épicentre de l’art.

Dans une polyphonie de « je », l’auteur fait jouer à chaque œuvre une partition qui lui est propre. Si l’on s’en tient aux seuls arts plastiques, lorsqu’il investit le personnage de l’artiste, c’est par les tableaux de Robert Henri (1865-1929) qu’il suggère, par exemple, l’enfant rencontrée. Cependant, il se met souvent à la place du héros de l’histoire. Il s’implique alors davantage et peut faire porter au tableau l’intensité dramatique d’un moment par l’évocation de paysages tourmentés. Autre jeu, l’écrivain peut aussi se présenter comme visiteur de musée. Il décrit alors certaines œuvres mais, à nouveau, le rôle endossé ne suffit pas. Certains tableaux stimulent l’analyste qui, avec une passion contenue, défend sa vision du temps et de la place qu’y tient la peinture.

Le livre est court, tout comme ses chapitres. Cette sobriété dans une forme extrêmement contrôlée répond à une ambition artistique. Un livre, comme un tableau, est un médium dont on peut interroger les limites de manière à maximiser son potentiel interne. Parce qu’il s’agit d’un roman, ces propos relèvent de l’affect. Peut-être que l’auteur, qui a choisi comme période artistique celle des premiers frémissements du modernisme, tente d’aller vers l’abstraction au sens premier du terme de certains ressentis. Dans cet écrit, l’émotion brute affleure à la surface du texte sans le submerger, permettant à chacun de s’y retrouver.

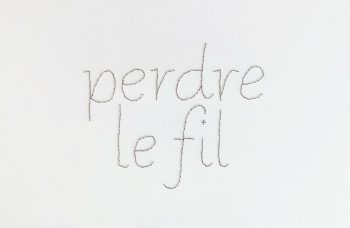

Le lecteur est sollicité de différentes manières. De façon explicite, l’auteur lui suggère une façon d’appréhender l’ouvrage. Pour construire son roman, il s’appuie lui-même sur l’histoire écrite par un autre, il trace le chemin à suivre. Les souvenirs qu’il en a sont flous mais, selon lui, non seulement ce n’est pas grave mais c’est ce qui est appréciable. Le livre est savant. Peu de personnes ont eu un contact direct avec l’ensemble des œuvres dont il parle, mais là encore ce n’est pas important. L’histoire est simple, elle a un fil rouge que les citations rendent flottant. Ce qui importe, c’est la particularité des sensations éprouvées dont il restera peut-être une trace plus tard. Néanmoins, Forest ne néglige pas l’intellect de son lecteur, il engage sa réflexion sur certains thèmes propres à l’art. En convoquant plusieurs œuvres, il lui donne aussi la possibilité d’enrichir son panthéon artistique. Le lecteur peut en effet avoir recours à internet en attendant d’apprécier de visu les œuvres qui l’ont le plus touché. Enfin, le lecteur détective ne pourra s’empêcher de chercher à quelle toile pense plus précisément l’auteur quand il évoque le tableau qui a donné la gloire à son héros, ou même au fil du texte tenter de poursuivre quelques pistes ouvertes touchant les sources à l’origine de certaines créations.

Les bons livres se lisent plusieurs fois et se gardent, celui de Forest en fait incontestablement partie.

Philippe Forest, Et personne ne sait, Gallimard, 2025, 128 pages.