Tous Léger !, voilà une exposition singulière qui convoque autour d’œuvres de Fernand Léger des œuvres de plus d’une dizaine d’autres artistes dont la plupart ne furent pas ses contemporains mais dont la présence se justifie d’appartenir aux collections du Musée d’Art Moderne de Nice et du Musée national Fernand Léger de Biot, en somme comme invités à une rencontre avec Fernand Léger. La mode est aux expositions organisant des rencontres impromptues, le plus souvent entre artistes du passé et artistes du présent, courts-circuits hors des périodisations de l’histoire de l’art, potentiellement d’autant plus féconds que les artistes eux-mêmes s’y prêtent, consciemment ou non, dans leurs pratiques. Dans le cas de notre exposition, la rencontre ne se motive de rien d’autre que des effets qui peuvent en résulter, un peu comme autour d’une table des invités qui ne se connaissent pas mais que l’hôte a réunis dans l’idée qu’il pourra en sortir quelque chose de nouveau, à la réserve près toutefois que, si Léger s’inscrit dans le sillage des avant-gardes du début du XXe siècle et de ses suites dans l’entre-deux-guerres, ses invités sont de la génération d’après la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup, Niki de Saint- Phalle, Hains, Raysse, Jacquet, Arman, César, Spoerri, Villeglé, relèvent du Nouveau Réalisme. Que résulte-t-il de ce banquet convoqué autour de Léger dans le musée du Luxembourg, éclairci et aéré pour l’occasion pour mieux recevoir les couleurs vives de cette exposition ? S’agit-il de tirer le fil d’un certain réalisme dont le premier état se présenterait dans l’œuvre de Léger tandis qu’un avatar du deuxième type en prendrait la suite dans l’après-guerre ?

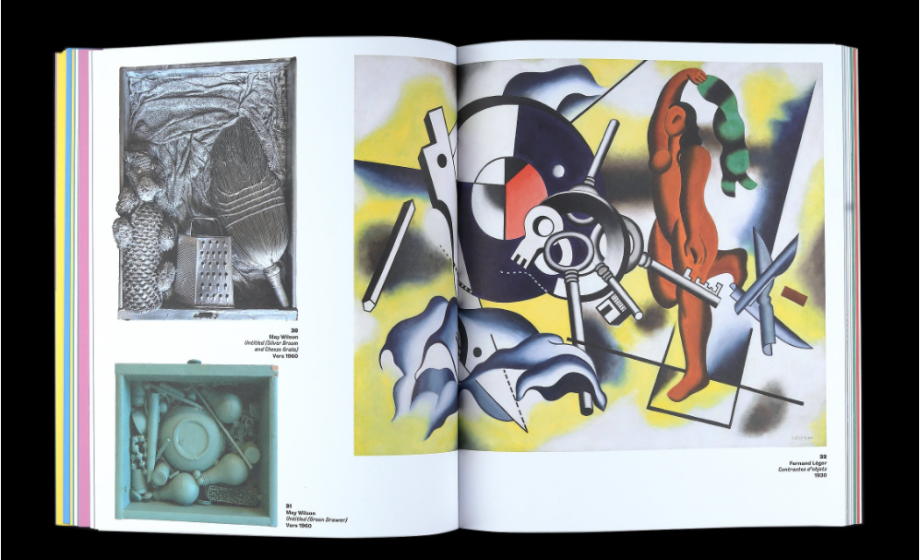

On peut le penser à considérer la relation à l’objet. Chez Léger, un trousseau de clés, des bicyclettes, des guidons de vélos, des poutrelles et des grues, des ballons, chez Arman des pinces et chez César des compressions d’automobiles, mais encore en représentation, même simplifiée, dans le cadre du tableau pour le premier, tandis qu’ils figurent en matière, pour ne pas dire en personne, pour les seconds. Un indéniable souci du monde commun et quotidien circule d’œuvre en œuvre en rupture avec toute tentative d’idéalisation dont témoigne de la manière la plus radicale l’œuvre de Daniel Spoerri, une table d’écolier devenue établi d’artisan fixée perpendiculairement au mur avec tout son fourbi d’ustensiles (son titre ?), glissement ou basculement du réel le plus prosaïque dans le plan de la représentation mais que crève en quelque sorte la saillie de l’objet exposé dans sa nue et crue réalité : présentation de l’objet par lui-même ou objectant à sa représentation ? Au surréalisme soumettant l’objet à la liberté de l’imagination ou à l’affirmation de la pulsion, le courant réaliste oppose les arêtes brutes de l’objet pour en retrouver la matérialité en deçà de l’imagerie publicitaire qui l’offre à la consommation.

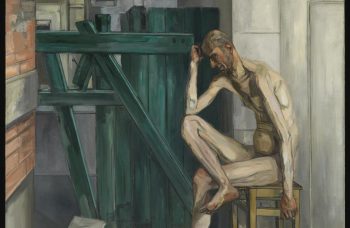

Il n’y en a pas moins loin de l’œuvre de Léger à celles de ses convives qui parlent pour la plupart dans leur coin ou entre eux plutôt que d’entrer en conversation avec lui. D’un mot, l’œuvre de Léger porte encore un monde quand celles de ses successeurs en présentent des bouts, des fragments, des reliquats, on pourrait dire aussi des chutes, à l’image de ceux de l’atelier de couture. S’il est vrai que l’œuvre de Léger se présente, ainsi que lui-même l’a soutenu, comme une objectivation mettant en équivalence la figure humaine, les objets, les animaux et les plantes (L’homme au chapeau bleu, 1937), ce que souligne l’égalité de traitement par la simplification-stylisation de la forme, accentuée par un cerne noir très marqué (ce qui peut faire penser à Dubuffet), par l’usage de couleurs franches unies, souvent primaires et complémentaires, et par un arrondissement des volumes au moyen de légers ombrages sombres, elle donne l’impression d’un monde de formes complices en suspension dans un espace commun qui plus que de les faire coexister les fait respirer ensemble. Quand il y a des élancements acérés de couleur, par exemple Vulcania (1951), c’est dans le cadre d’une combinaison ou d’une affirmation, toujours dans le sens d’un dynamisme, d’une flambée vitale. À la fois prosaïque et rêvé, simple et composite, parfois tendu et aiguisé, le monde de Léger est celui d’une conquête du bonheur auquel conspire l’harmonie des formes et des couleurs. Insufflé d’une vie commune et égalitaire, comme libéré des servitudes de la vie, il flotte en apesanteur dans l’espace de l’utopie réalisée ; plus rien n’y pèse que la joie grave et simple d’une vie réconciliée avec elle-même (Le campeur, 1947). D’où sans doute aussi la récurrence du motif floral repris dans les très belles céramiques. Dans La Joconde aux clés (1930), véritable manifeste réaliste, les clés du bonheur ne sont plus dans les traits idéalisés de la Joconde, ravalée au rang d’un cliché périmé qui la montre, verdâtre, pratiquement réduite à l’état de cadavre, mais dans l’étincelant et prosaïque trousseau de clés mieux à même d’ouvrir les portes d’un futur bonheur terrestre que laisse entrevoir le disque bleu d’une serrure. En regard de ce réalisme soulevé d’espoir, celui des Nouveaux Réalistes paraît plus ironique, en tout cas plus manifestement critique et plus déconstructeur que la série des Constructeurs peinte de 1950 à 1953 par Léger mais qui ne figure pas dans l’exposition.

Malgré ces réserves sur le principe même de l’exposition, une rencontre posthume a pourtant lieu, celle de Fernand Léger et de Niki de Saint-Phalle dont les œuvres sont mises en parallèle ou en résonance. Opérant sur plusieurs plans, l’éclat des couleurs franches, le choix des thèmes (le sport, le cirque) et celui des matières (peinture, sculpture, céramique), elle distille une joie de vivre et un plaisir du jeu qui ne s’en sépare pas. Sans se connaître, même si Niki de Saint-Phalle, née en 1930, a eu connaissance de l’œuvre de Fernand Léger, mort en 1955, ces deux-là se reconnaissent, à dos retournés pour ainsi dire, moins de style et de manière, que d’élan partagé dans l’affirmation de la vie. Si la composition reste synthétique et plus posée chez Léger (Cirque, 1950, Cycliste sur fond bleu et Je ne te demande pas si ta grand-mère fait du vélo), elle éclate en acrobatie bariolée dans les toiles de Niki de Saint-Phalle (Volleyball, 1993, Footballeurs, 1994, Football, 1992) ; quant à Nana santé (1999), enveloppée de bleu profond et solidement campée sur ses deux jambes, elle exhibe entre deux seins fleuris la joyeuse machinerie qui l’anime et semble avoir raison du mal qui la ronge, trois serpents colorés au-dessus d’elle, écho sans doute de la maladie pulmonaire dont l’artiste, sans avoir jamais rendu les armes, finira par mourir en 2002. Enfin, deux œuvres sculptées : de Fernand Léger, La branche Rockefeller (1952), sorte de tête-main effarouchée, mèches de cheveux dressées ou doigts en éventail, ou bien arbre généalogique, pourquoi pas !, par conséquent une indécision de la forme et du sens, peut-être un cri ou une crispation, et de Niki de Saint-Phalle, Petit témoin visage vert (1971), année de son mariage avec Jean Tinguely, belle et surprenante tête verte cernée de rouge, peut-être une coiffure, rehaussée d’un filet blanc à endenture noire (une coiffe ?), les yeux asymétriques, l’un bleu, l’autre jaune, comme écarquillés entre sérieux et stupéfaction. De l’un à l’autre, à la différence des autres invités qui n’en peuvent mais, le courant passe et la conversation peut avoir lieu.