Pistoletto est en ce moment à l’honneur comme en témoignent la place qu’il occupe dans la rétrospective consacrée à l’arte povera à la Bourse de Commerce cette année ou l’exposition Nouvelle Perspective qui lui était entièrement dédiée à la Galleria Continua l’année dernière. Pour poursuivre notre recherche autour des miroirs dans l’art, nous proposons d’interroger, parmi les nombreuses œuvres de l’artiste, celle qui lui a conféré un succès immédiat à savoir « les tableaux miroirs ».

En 1961-1962, après une série consacrée aux autoportraits et une première exposition, Pistoletto, sans abandonner tout à fait ce genre, inaugure une nouvelle série, donnant à la surface du tableau des propriétés réfléchissantes. Faisant se rencontrer composition picturale et reflets du réel, son but est alors d’intégrer le réel à l’univers pictural.

Pour l’artiste, la surface réfléchissante du tableau et le motif de sa composition sont indissociables, le fond faisant émerger la forme représentée, un peu comme le cotexte donne sens au mot. Des fonds noirs peints, des plaques d’aluminium appliquées sur la toile à l’acier inoxydable poli en passant par l’utilisation même de miroirs comme supports, Pistoletto s’appuie sur une recherche technique importante. Il travaille également au réalisme des personnages représentés en faisant appel aux évolutions techniques de la photographie.

L’ensemble de cette importante réflexion donne lieu, dans les premières réalisations, à des tableaux à support réfléchissant dont une part comprend une image de personnage représenté et une autre part une image de personne reflétée. Les deux motifs, insérés chacun dans leur environnement, se trouvent dans une seule et même composition. L’artiste introduit ainsi de l’indétermination dans sa création, indétermination qu’il fait prendre en charge par le public de l’exposition.

Par ce dispositif, chaque visiteur qui, au cours de sa déambulation, s’attarde par exemple sur l’image d’un autoportrait de l’artiste peut, dans une apparente symétrie de rôle, projeter une représentation de lui-même.

Cependant, si les deux images peuvent co-exister visuellement, leurs personnages ne peuvent être placés exactement au même niveau. La rencontre entre l’image de l’artiste et celle du spectateur placé à l’avant du tableau n’a pas lieu. Pour que l’image-reflet pénètre l’image-représentation au point de s’entremêler et de faire récit, les « portraitistes » doivent, en fonction de leur position respective, faire appel à un procédé de médiation.

Pistoletto a, par exemple, produit une image en attente de rencontre c’est-à-dire a représenté une scène qui nécessairement incluait le spectateur dans son récit. Avec La dessinatrice, 1962-1975, il prend le pas sur le regardeur et son contexte. Il insère ce dernier dans sa fiction quoique ce spectateur fasse et quel que soit son environnement.

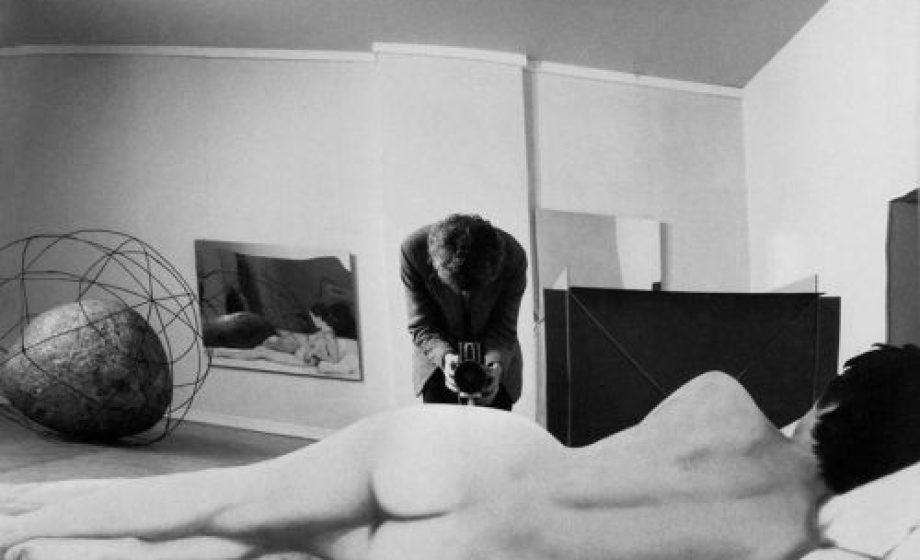

Pour sa part, le regardeur, s’il veut investir le pouvoir créateur qui lui est donné, doit détourner l’image à son profit. Un homme peut ainsi prendre une pose traduisant une avancée vers une femme nue, mais devenant créateur, il lui faudra aussi un spectateur disponible pour regarder cette proposition éphémère. De ce fait, il sera, tout autant l’acteur de la scène que le créateur d’une image.

Pour être, comme Pistoletto dressant son autoportrait, présent seulement dans la composition, il faut créer une nouvelle image, c’est-à-dire, in fine, être soi-même artiste. La photographie de la scène instituée en tableau est un des moyens qui permet la restitution égalitaire des places. Mulas dans son autoportrait Autoritratto di Ugo Mulas, riflesso nell’opera di Michelangelo Pistoletto, 1970, en a fait la démonstration. Son œuvre (dont l’illustration ouvre cet article) est alors le fruit d’une réelle co-construction.