Pour tous, 1789 est l’année révolutionnaire. Prise de la Bastille, serment du Jeu de Paume, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tous ces évènements contribuent à en faire une date symbolique. Mais la Révolution française ne s’est pas faite sur ce court temps, et aux brillants mois de 1789 succèdent les terribles années 1790.

L’exposition que propose le musée Carnavalet jusqu’en février 2025 retrace les évènements politiques, sociaux et culturels de l’An II de la République (octobre 1793-septembre 1794). À travers cinq espaces thématiques, le visiteur est plongé dans l’effervescence populaire, le bouillonnement intellectuel et la cruauté politique de cette période. On salue ce choix qui, s’il nous perd parfois quelque peu dans la chronologie des évènements, permet de rendre compte des enjeux quotidiens de la population parisienne.

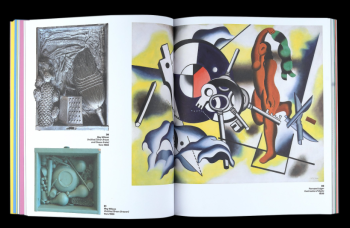

L’entrée se fait face à la Constitution de 1791, brisée publiquement par le mouton national en mai 1793, ouvrant la voie à un nouveau régime politique, la Convention. Mis en place dès 1792, le régime se durcit et prend le surnom de « Terreur », un terme absent de l’exposition sans qu’aucune explication ne soit donnée. Élu député de Paris à la Convention, le peintre Jacques-Louis David devient alors le faiseur d’images et le scénographe de ce régime, proposant une série de costumes pour les représentants de l’état, peignant les portraits des martyrs de la Révolution comme Jean-Paul Marat ou Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, ou bien organisant de grandes fêtes comme celle de l’Unité et de l’Indivisibilité le 10 août 1793. Le rôle de David est assez bien évoqué grâce à de nombreux dessins et tableaux de cette période. Sont également présentées des caricatures outrancières commandées par le Comité de salut public, très rares dans la production de l’artiste. Ces documents rendent compte de sa participation active à la Révolution, délaissant les grandes compositions d’histoire antique qui avaient fait sa renommée dans les années 1780.

La Révolution ne se fait pas qu’en images, elle marque aussi la vie quotidienne. L’organisation de banquets, de fêtes et de spectacles permet au régime de maintenir une certaine unité populaire mais aussi, grâce à un appareil policier toujours plus fort, de contrôler la population. La guerre civile menée dans les territoires (aucune mention n’est faite des guerres de Vendée qui font pourtant rage durant tout l’An II) justifie la mise en place de cartes, titres et autres certificats pour circuler dans l’espace public. Afin de former de bons citoyens, l’école devient publique, gratuite et obligatoire grâce à la loi Bouquier du 19 décembre 1793. Dans un effort d’uniformisation et de régénération de la Nation, c’est également à cette époque que sont redéfinis les poids et mesures avec l’apparition du système métrique. De nombreuses pièces de la vie quotidienne des Parisiens issues des collections de Carnavalet sont présentées dans l’exposition témoignant de cet envahissement de la Révolution jusque dans l’intimité.

C’est toutefois une intimité fragilisée par le climat de méfiance, par les dénonciations. La justice de 1793 est bien éloignée de la justice idéale, égalitaire, impartiale de 1789. Les tensions à Paris comme en province ont provoqué un durcissement des tribunaux et des condamnations. La justice désormais doit être terrible pour ne pas inspirer la vengeance. Durant la période couverte par l’exposition, un prévenu sur deux était condamné à mort après un procès souvent expéditif. Pourtant, la vie judiciaire de la Révolution est aussi marquée par de grands procès retentissants, celui de Georges Jacques Danton, celui des Girondins, celui de Marie-Antoinette ou encore d’Olympe de Gouges. Archives, dessins, et surtout affiches issues de l’imprimerie du Tribunal révolutionnaire de Paris, rendent compte de cette pesante atmosphère, présente jusque sur les murs des rues parisiennes. La présence d’objets mobiliers composant le Tribunal révolutionnaire (fauteuils, papiers peints) sont de fragiles et trop rares témoins de ces salles où fut prononcée à de nombreuses reprises la peine capitale.

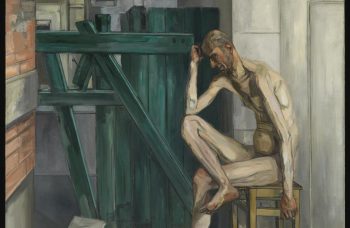

Faisant suite à la section sur le Tribunal révolutionnaire, la partie consacrée aux prisons et aux échafauds fait le point sur l’un des grands symboles de la Révolution, la guillotine. Organisées comme un spectacle, les exécutions des ennemis de la République grâce au « rasoir national » devaient dissuader toute tentative d’opposition au régime. Les œuvres d’Hubert Robert viennent quant à elles illustrer les prisons révolutionnaires mais aussi les débordements fanatiques liés aux saccages des lieux de mémoire. Jacques-Louis David n’est pas non plus en reste puisque le musée Carnavalet expose le seul paysage qu’aurait peint l’artiste, emprisonné au Luxembourg après la chute de Robespierre.

La dernière partie de l’exposition, la plus petite (sans doute la plus expéditive), est consacrée aux légendes forgées à partir de cette époque. Comment nos yeux modernes peuvent-ils percevoir ces objets si complexes ? Grâce aux études scientifiques, ces objets permettent de comprendre l’histoire en mouvement. Porteurs de plusieurs sens, ils ont aussi été les instruments d’une propagande révolutionnaire permettant de fabriquer de toutes pièces de fausses informations, ou de jeter un discrédit sur des acteurs trop influents.

L’exposition proposée par le musée Carnavalet est tout à fait louable, même s’il faut souligner quelques absences, notamment la justification claire, dès le début, sur le non-emploi du terme « Terreur », qui résume pourtant à lui seul ce climat et ce régime si singulier de l’An II. Le visiteur aurait également été aidé dans sa compréhension par une évocation économique de cette année qui reste coûteuse en dépenses de guerres (guerres aux frontières et guerre civile), et où les crises alimentaires n’ont pas disparu. Il faut noter également que près de 70% des œuvres présentées dans l’exposition sont issues du musée. Cela n’empêche pas de (trop rares !) beaux prêts comme le portrait de Barère par Laneuville conservé à Brême en Allemagne.