La nouvelle exposition du Musée d’Art et d’Histoire de Genève (le MAH) découle d’une carte blanche à l’artiste américaine Carol Bove, née à Genève et surnommée, le temps de cette exposition éponyme, « La Genevoise ». « La Genevoise » nous conduit un pas de plus dans l’explicitation de la vision du directeur du MAH, Marc-Olivier Wahler : il ne s’agit rien moins, pas après pas, exposition après exposition, que de préfigurer le Musée de demain.

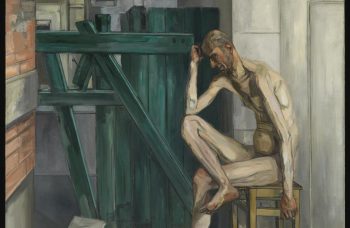

Dans ce musée de demain, on touchera. Parce que le toucher est plus qu’un sens et qu’il est d’ailleurs l’unique « sens » sans lequel nous ne saurions vivre. Plus qu’un sens, parce qu’il est à double sens : tout objet, toute œuvre d’art, tout être touché est modifié de façon plus profonde qu’il ne le serait par le regard, par l’ouïe, par l’odorat. « On peut vivre sans voir, sans entendre, goûter, “sentir“ (du moins au sens olfactif) mais on ne survivra pas un instant sans être au contact, en contact. Aristote le disait fort bien. C’est là que, en deçà ou au-delà de tout concept de la “sensibilité“, le toucher signifie l’“être au monde“ pour un vivant fini. Il n’y a pas de monde sans toucher. »[1] Il n’y aura pas, à l’avenir, de musée sans toucher, semble nous dire Marc-Olivier Wahler.

L’exposition « La Genevoise », imaginée par Carol Bove, retrace 15000 ans d’histoire genevoise. L’artiste nous invite en effet à un voyage à travers le temps : les salles du MAH se trouvent modélisées en une frise temporelle. Et le long de grands socles blancs, souvent vides, parfois très longs, une mesure du temps « matiériste » en métal noir rythme notre déambulation spatio-temporelle. Parfois, il n’y a (presque) rien à voir ? C’est qu’il n’y avait rien pour témoigner de ces époques lointaines dans les réserves de ce qui est pourtant le plus grand musée de Suisse. L’exposition devient plus dense ? C’est que l’artiste a trouvé de nombreux objets dans ces mêmes réserves, pour des époques plus proches de nous.

Cette nouvelle exposition, conceptuelle en diable, après celles, riches et chargées d’œuvres provenant du MAH puis mises en regard de celles créées par les artistes bénéficiant d’une carte blanche similaire – on ne saurait oublier l’exposition d’Ugo Rondinone par exemple, – est extrêmement élégante, mais aussi profondément réflexive : au musée, l’audace du vide, fût-il relatif, nous oblige à penser. Peut-être est-ce là l’une des autres anticipations de Marc-Olivier Wahler : le musée de demain pourrait, devrait peut-être, parfois, pour un temps, rester vide d’objets, afin de laisser plus de place au sens.

Au sens du toucher, donc, entre autres. Mais pour oser toucher des œuvres d’art, il faudrait un « tact » inouï, que l’on ne saurait attendre de chaque visiteur du musée. Que fait l’artiste, alors ? Elle crée des artéfacts. Pour que tout un chacun puisse toucher, caresser, sentir les œuvres et se les approprier.

Lors de son émouvant discours de présentation de son exposition, le soir de l’ouverture, Carol Bove nous dit non seulement combien elle a aimé préparer cette exposition pour nous, combien elle est « touchée » par notre présence, mais elle nous invite, nous incite, nous prie, elle requiert quasiment de nous que nous touchions ses œuvres. Les visiteurs du MAH auront admiré l’ingéniosité du dispositif, l’intelligence de la présentation, la rythmicité des espaces, la subtilité de la mise en scène du temps, la délicatesse de l’abstraction. Mais pour qu’ils touchent, encore faudra-t-il que leur main se meuve. Le toucher est un sens en mouvement, les enfants le savent bien… Pour jouir vraiment de « La Genevoise », les adultes auront à désapprendre certaines leçons de bienséance. Noli me tangere…

Pour que le toucher advienne au musée, naturellement, spontanément, il nous faudra peut-être des guides malvoyants, tel un Roine Kouyo, qui affirme « Si je peux voir la beauté …, toi aussi tu peux la ressentir. »

La re-sentir, par le toucher, à travers les siècles qui nous séparent de ceux qui ont, dans un lointain passé, créé les objets que « La Genevoise » recrée.

[1] Jacques Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy. Galilée, 2000, Page 161.