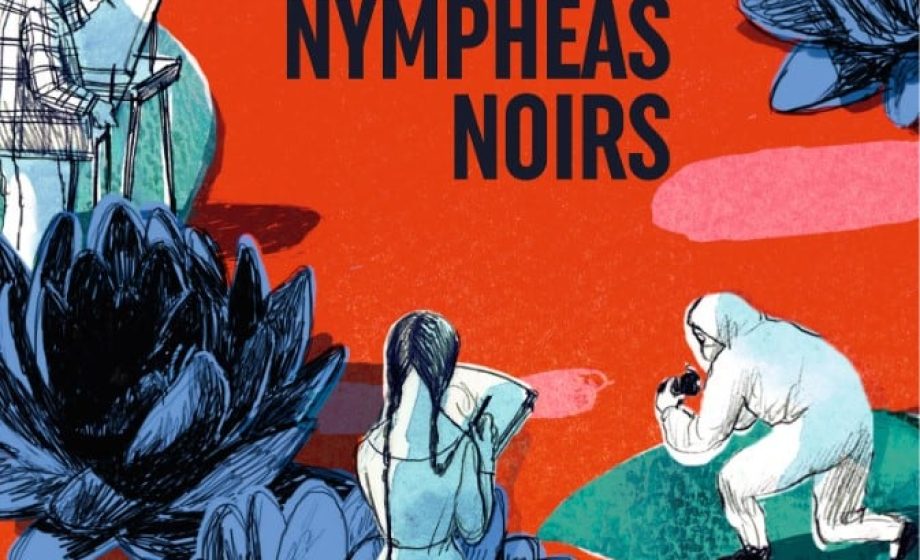

Nymphéas noirs de Michel Bussi : Des nymphéas mais noirs, l’écrivain fait-il référence à une couleur de fleur inattendue ? à une œuvre inconnue du père de l’impressionnisme ? à la couleur propre au style de roman qui a fait sa renommée ?

Les Nymphéas noirs sont bien le titre d’un roman policier ; pour preuve, il y a un premier meurtre. Des policiers sont classiquement appelés pour mener l’enquête ; le premier est gouailleur, le second travailleur. Peut-être ce premier meurtre en annonce-t-il d’autres. Les suspects se succèdent. Comme souvent dans les policiers, le lecteur essaie de trouver le ou les coupables. Il reste attentif, suit les pistes que lui ouvre l’auteur jusqu’au dénouement qui peut le surprendre. Cependant, les nymphéas noirs renvoient aussi, pour ne pas dire surtout, au monde de l’art. La victime détient, au moment de sa mort, une carte postale au message mystérieux : « onze ans bon anniversaire », et surtout un vers du poème Nymphée de Louis Aragon : « Le crime de rêver je consens qu’on l’instaure ». Cette victime est, en plus de collectionneur de femmes, collectionneur de tableaux, ce qui permet à l’auteur de convoquer, de façon très documentée, la peinture d’aujourd’hui.

Ce n’est pas Monet qui est le héros de l’histoire. Le peintre est mort après avoir enclenché la dynamique de sa renommée. La destinée de ce qui a constitué le cadre de sa vieillesse, sa ville, sa maison, son jardin, son étang avec ses nymphéas éclos ou peints, ne lui appartient plus. Les personnages du livre, mus par leurs propres enjeux, nous aident à découvrir le décor très particulier qui résulte de cette évolution.

Le Giverny d’aujourd’hui est précisément décrit à travers les déplacements des participants à l’intrigue. Il est magnifié par les peintres qui le traversent et les touristes qui le découvrent. Il est aussi critiqué. « La vieille », femme importante du récit, revendique sa séniorité pour extérioriser son aigreur. Autochtone, elle souligne des aberrations liées au tourisme de masse dans une petite ville, mais elle interroge aussi le fétichisme que provoque ce lieu artistiquement investi.

La maison chère au vieil impressionniste, c’est Stéphanie, l’institutrice, autre héroïne centrale, qui nous la présente, tandis qu’elle en fait la visite à son soupirant. Elle suggère une ambiance apaisée, rappelant peut-être celle autrefois ressentie par Monet. À l’intérieur, des adultes échangent des propos intimes tandis que des enfants jouent gaiement dans le jardin reconstitué. Ils peuvent aussi peindre tranquillement devant le bassin rénové sur lequel se répandent les nénuphars…

« Cet étang d’eau croupie », comme dit la Vieille, est pour Fanette, comme pour Monet en son temps, source d’inspiration. Fanette, autre personnage incontournable de l’histoire, incarne la figure du peintre. Elle est jeune, imprégnée d’ambiance locale ; elle est encouragée à peindre. Au-delà du plaisir que lui procure cette activité, on la dit douée. Elle sait qu’elle manque de technique et apprécie les conseils d’un vieil impressionniste. Cependant si les nymphéas l’inspirent, elle veut en rendre compte à sa manière, les dépoussiérer en quelque sorte.

Ainsi, dans ce roman, tout est prétexte à parler d’art. L’intrigue permet de livrer des anecdotes liées à Manet, l’histoire de son étang, les impressionnistes étrangers qu’il fréquentait, les tableaux qu’il avait laissés dans sa maison, mais elle permet aussi une réflexion plus globale sur le rôle des galeristes, des fondations… Les nymphéas sont noirs mais, aux travers des différentes ambiances qu’ils évoquent, ils restent des Nymphéas, fleurs magnifiques que Monet a révélées.

Michel Bussi, Nymphéas noirs, Presses de la Cité, 2010, 504 pages